天童寺の概要

天童寺の歴史

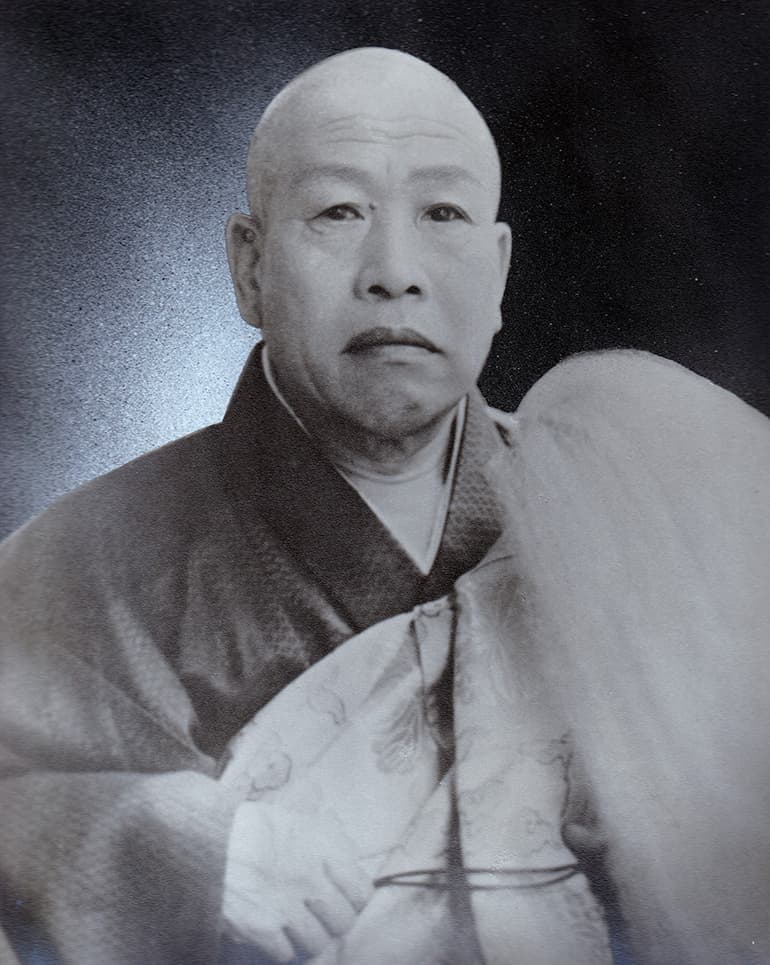

◆天童寺は樺太(サハリン)にその源があり当山四世中興(お寺の歴史の中で最も貢献したものに御本寺から贈られる称号)である大熊巍童師は、昭和11 年、海外布教師として樺太に渡り、塔路町(現在はロシア連邦がサハリン州シャフチョルスクとして実効支配している)に布教所を開設しました。

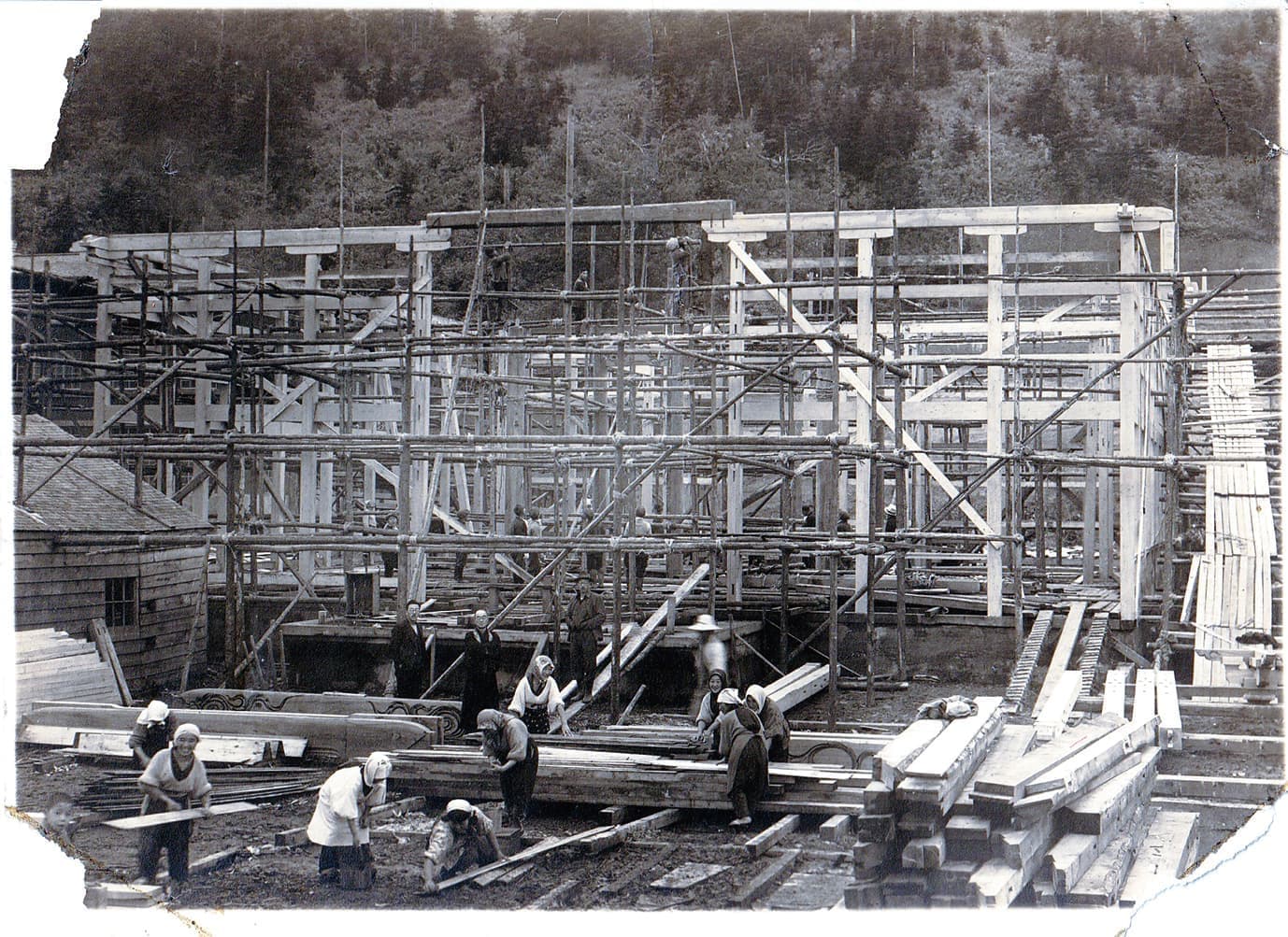

新築した本堂は欅造り、京都から宮大工を招いて現地に宿泊させて建立された豪華なものでありました。しかしながら昭和20 年日本は太平洋戦争に敗戦します。新築されたばかりの伽藍を残して、昭和22 年9 月、樺太より本尊様と秦慧昭禅師御真筆の「天童寺」の扁額だけを持って命からがら札幌に引き揚げました。

◆引き揚げ後、大熊巍童老師は天童寺の再興を発願し、中央寺様に奉職する傍ら、全道にいた引き揚げ者に熱心に声をかけ、昭和23 年、北18 条(当時は市電の終点でした)に小さな杣(そま)を建て活動の拠点としました。

◆昭和29 年現在地に約60 坪の土地を購入。木造平屋建ての堂宇を建立し、大本山永平寺の御直末として再び寺号公称が叶いました。

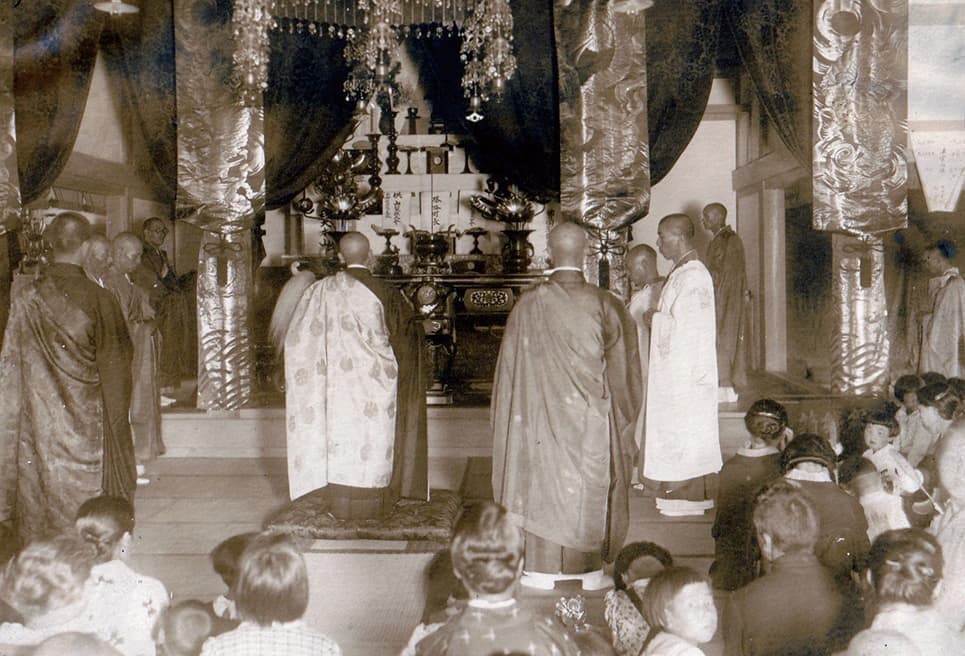

◆昭和42 年、新たに土地を拡張し、木造2 階建の本堂・庫裡・位牌堂を新築し、中央寺住職秦慧玉老師を拝請して落慶、晋山結制を厳修致しました。

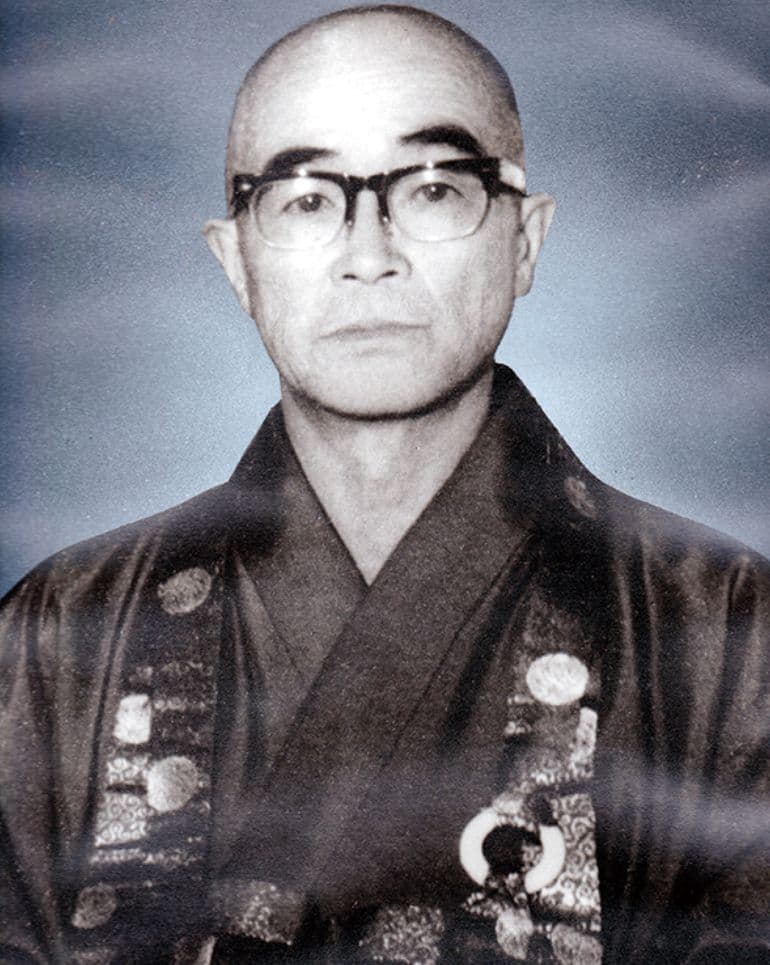

◆昭和46 年以来、現東堂六世住職大熊慧敎老師が副住職の頃に、境内地の拡張・整備・納骨堂の新築等が行われました。

◆昭和59 年10 月、本堂・庫裡の再新築落成に伴い、第七十六世大本山永平寺貫首秦慧玉禅師御親修のもと六世大熊慧敎老師晋山結制、落慶、五世大法霊仙大和尚本葬の大法要を厳修致しました。

◆平成8 年秋、再結成にて七世住職大熊真龍師法戦式。

◆平成16 年8 月、当山開基四世寺族大塔院殿巍堂仲證禅尼(世称大熊なか儀)逝去行年88 歳。

◆平成22 年新川の地に天童寺別院建立

◆平成28 年10 月、大本山永平寺副貫首南澤道人老師御親修にて四世天眞巍童大和尚五十回忌正当法要、六世退董式を厳修。

◆令和3 年9 月11 日、12 日両日にわたり現七世住職晋山結制法要並びに開創80 周年記念慶讃大法要を第八十世大本山永平寺貫首南澤道人大禅師猊下を拝請して厳修予定であったがコロナ禍により令和2 年より2年延期

◆令和4年5月31 日六世重興天童慧敎大和尚遷化

◆令和4年6月6日、7日檀信徒葬により中央寺住職熊谷中興老師を秉炬師とし荼毘式修行

◆令和4年9月2日、3日七世天海真龍(大熊真龍)晋山結成、六世本葬、開創80 周年記念法要厳修予定

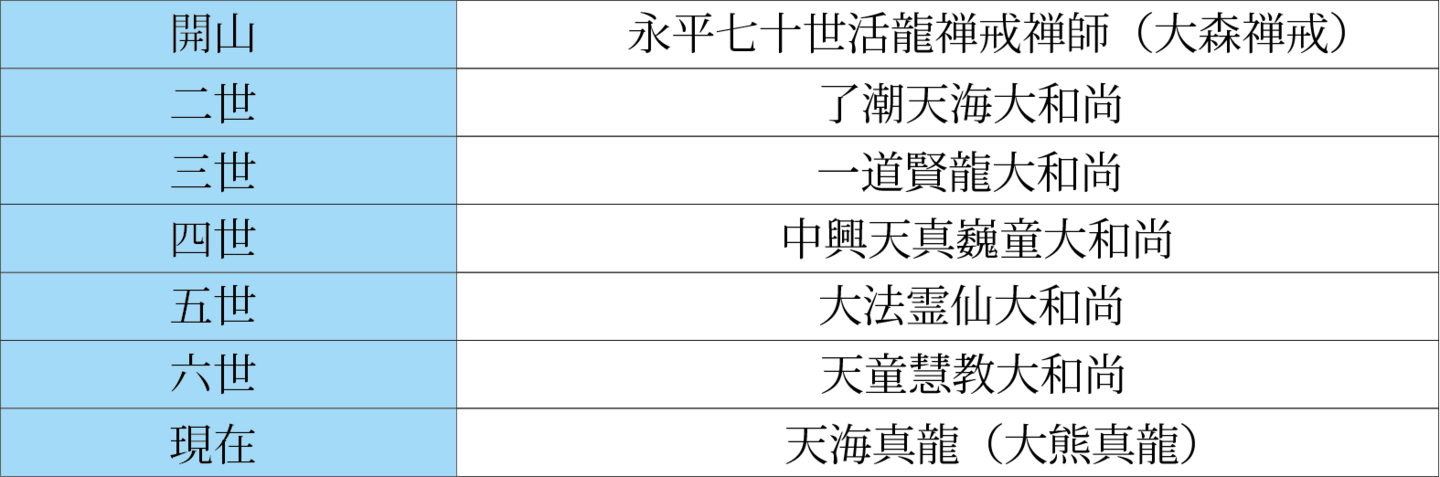

歴代住職

梅花講

梅花流詠讃歌とは

いわゆる、「御詠歌」のことです。

曹洞宗の御詠歌の流派を「梅花流」とよびます。お釈迦さま・両祖さま(道元さま・瑩山さま)を讃え、ご先祖さまを敬うこころを唱えます。その歌は日本の風土と暮らしの中で生まれたメロディーです。日本独自の旋律から作曲されており、やさしく穏やかな曲で、唱えやすく安らかなこころが生まれ、新たな感動がわいてきます。

梅花講員とは

梅花講員とは 「御詠歌」を唱えるお仲間です。

人それぞれ、さまざまな想いの中で、同行同修(他を受け入れながら同じ修行をする)していく、信仰心あふれるすばらしいお仲間です。多くの人々がみほとけの教えに照らされて、人と人が良い関わりを持ち、仲良く生きる術を学びます。

日本国内はもとより、海外も併せておよそ13万5千人(平成29年現在)の講員さんがいます。

天童寺では梅花講講員を大募集中です。始めたばかりの方も丁寧にご指導致します。

当山の梅花流詠讃歌へのこだわり

当山の住職は多年にわたり梅花流の普及に取り組んで参りました。平成26年からは「曹洞宗梅花流特派師範」として曹洞宗管長の名代で全国津々浦々梅花流の指導・普及に東奔西走しております。

先代住職と寺族(住職の妻)も曹洞宗梅花流初期の頃から御詠歌の研鑽に精進し、法要にも積極的に取り入れております。

例えば、天童寺の葬儀では通夜、葬儀に御詠歌をお唱えさせていただきます。

葬儀のご遺族からも「お経も有り難かったが、御詠歌はもっと素晴らしかった。」「身近な肉親を失った悲しみで涙もこぼれなかったが御詠歌を聴いて初めて泣くことができました。」など、有り難いご感想を頂戴しております。

ご法事でも、梅花を取り入れ、梅花流の歌詞を題材にした法話を行うなど、布教教化の重要な位置づけとして梅花流を大事にしております。

天童寺梅花講

- 天童寺梅花講はどなたでもご参加いただけます。

- 練習日は、月1~2回で、スケジュールを組んでいます。

- 指導は当山の住職が担当致します。

- 年会費 9800円

- 年に一度の宗務所大会、全国大会への参加、禅を聴く会、各種講習会等イベントも沢山ございます。