葬儀・法要・永代供養などのご依頼

万が一の時は

天童寺では24時間葬儀のお問い合わせ、枕経の依頼を承っております。

最近は、何かと葬儀会社に問い合わせをされることが多いと思いますが、先ずはお寺に第一報をされることをお勧め致します。

葬儀のことであればどんなことでもご相談に応じます。

・菩提寺が決まっていない。

・とりあえずご遺体を安置したい。

・費用の面で心配がある。

・生前に戒名をつけて貰いたい

・生前からある程度葬儀の目途を立てておきたい

伝統仏教の儀礼へのこだわり

最近は、一度限りのお付き合いと言うことで見ず知らずの僧侶を派遣する業者があります。このことがいいか悪いかは議論の余地があると思います。しかし、人となりも分からない僧侶が来て戸惑うことや思いがけないトラブルも少なくありません。

普段から、天童寺に色々なことを相談されていれば、いざというときスムーズな対応が可能ですし何よりも安心です。

天童寺では、ご葬儀、法事など仏事事は伝統仏教の儀礼と格式を重んじて丁寧に執り行います。先ずは、お寺にお問い合わせ下さい。

お寺さんとの関わり

最近は、インターネットなどで簡単にお坊さんを紹介して貰ったりする事ができると聞きます。お寺との関係を余り持ちたくないという方がいるそうです。

しかし、葬儀、法要を司るのはあくまでも宗教者である僧侶、神主であり、病気であれば医者のようなものだと言えます。この人たちと関わらなければ有意義な法要が執り行われることは難しいと言えましょう。納骨堂やお墓もない、まともに僧侶として修行を積んできたのかも分からない、普段、葬儀法要以外に教化活動をやっているかも分からない僧侶にたいせつなひとのお供養をゆだねても大丈夫でしょうか。

又、一律にお布施等が決まっていますが、近隣の知ってるお寺に頼んだ方が費用の面でも細かく相談に応じてくれたり、長い目で見ればかえって安くなるかもしれません。

先ずは、気軽にお寺に相談してみましょう。そのお寺と関わって、気に入らなければ別のお寺に相談してみればいいのですから。納得のいくお寺さんと関係を持つことは心の安心に繋がります。

永代供養

永代供養は例えばこんな方々にお勧め致します。

将来跡継ぎがいない…

「墓じまい」のお骨をお寺に預け供養してもらいたい

永代供養をして終活したい

永代供養後もお参りしたい

生前戒名をいただき自分と大事な人の永代供養を済ませておきたい

「永代供養」とは「永代」にわたりお寺がご先祖様の供養ないし管理をおこなう制度です。

例えば、自分の代で家が途絶えてしまうような場合に、永代供養を申し込むとその後、護持会費、お布施(お塔婆代など)、寄付金等を納められなくなっても、お寺がご供養を続けます。

天童寺の永代供養

当山における(各寺院により相当の違いがある)永代供養とは、文字通り霊位の供養をお寺側が永代に渉ってご供養することです。

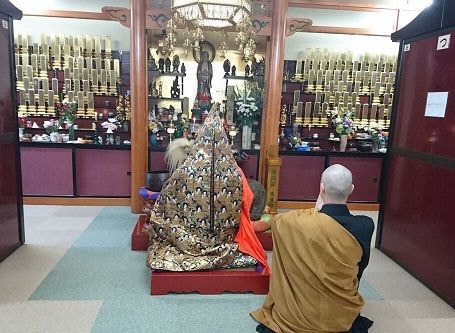

1.月牌永代

一霊位ごと、ご遺骨を合祀墓に入れてさらに金箔のお位牌を作成建立し毎月のご命日に読経回向を修することです。位牌堂にて線香を上げたり、供物を供えて供養することができます。

永代供養料 一霊位 50万円

2.年牌永代

一霊位ごとにご遺骨を合祀墓に入れて年に1度、読経回向を修することです。

※位牌が建立される。(木の位牌)

永代供養料 一霊位 20万円

以上が永代供養ですが、似て非なるものに以下のような制度もございます。これはお寺が供養を致す「永代供養」とは異なります。永代供養に併せて申し込事もできます。

3.納骨壇永代管理

納骨壇そのものを永代に使用できる制度です。現在骨堂を使用されている方が、将来永代にわたって納骨堂を保存しておくための制度です。

永代管理料 一段型 170万円

二段型 70万円

三段型 50万円

4.ご遺骨の合祀

納骨壇が狭くなったときなどに ご遺骨の一部を分骨して合祀墓に入れることです。

永代供養料 一霊位 10万円

Q 永代供養と永代管理の違いを教えて下さい。

A. まず前提としてお寺で納骨堂をもとめられた場合、それは「永代使用権」といって納骨壇(納骨堂の納骨する仏壇)を「檀家である以上未来永劫何代にもわたり利用できる権利」であり、一般の所有権とは違い、檀家としての関係がなくなればお寺に納骨壇を返さなければいけません。そこで、「将来(相続する子孫がいなくなった場合など)檀家でなくなくなった場合も当該納骨壇を保存しておきたい場合」が「永代管理」といいます。これには通常最初に納骨壇をお求めになった奉納金と同額程度の奉納金がかかります(詳しくはお問い合わせ下さい)。これに対し「永代供養」とは納骨壇は返却するが、お骨はお寺の合葬墓に合祀し、永代位牌を建立し将来にわたりお寺が供養を続けていくことを意味します。